南村杞憂アーティストインタビュー「インターネット時代の新たな民族芸術」

2月21日(木)より開催の3人展「Plastics」に出展する南村杞憂。インターネット文化やSNSで起こる現象をテーマに作品を制作するアーティストです。ピクセルのように細かく区切られた構成や、デジタルのエラーを思わせる歪んだ視覚効果、さらにSNSの画面を連想させるデザインを取り入れています。今回は、創作のきっかけやプロセスなどをお聞きしました。

南村杞憂 Namura Kiyu

1995年生まれ。

徳島県出身、関西在住。

関西学院大学文学部哲学倫理学専修卒業、神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程修了。

独学でデジタルファブリケーションの手法を駆使し、インターネットカルチャーやSNS等をテーマに日々けったいなものを制作しています。

制作以外にもラジオMCなども務め、神戸のコミュニティFM「FM MOOV」にて毎週水曜18:35~18:45放送中のラジオ番組「世界の音楽」でアシスタントパーソナリティーとして出演。

Podcast番組「もしもし真夜中同窓会」にパーソナリティーとして出演中。(Spotify、Apple Podcast、Amazon musicにて配信中)

デジタルネイティブの原風景

__インターネットやSNSをテーマにした作品を手がけるようになったきっかけを教えてください。

私は1995年生まれでWindows95と同期なんですが、いわゆるデジタルネイティブで幼少期からパソコン及びインターネットが大好きな子供でした。

これらをテーマにするのってほとんど “小さいとき遊んだ景色を題材にしてる” みたいなところもあって、自分視点だとめっちゃ素朴な感性の発露でもあるんですよね。

SNSが登場したのは中高生時代で、使い方もいわゆる「リアルアカウント」的な使い方をしていた時期は短めで、発信者っぽいスタンスでアカウントを使うのも早かったかもしれません。

そもそもウケるのが大好きで。多分かっこいいより賢いよりおもしろい!って言われるのが一番好き。後述するステートメントにも記載しているのですが、ネットでおもしろをやるためにものづくりをするカルチャーってのがあって、私はこれらを「ネット土着のフォークアート」と呼んでいます。

とにかくものづくりが好きなのと、何かそういう「ネットのおもしろ」が好きなのが相まってのアウトプットが、現在の作風の発端だと思います。

__作品制作のために、普段どのような情報収集やリサーチを行っていますか?

制作のためというわけでもないのですが日々のSNSで見かける様々な事象は普段の制作アイデアの素材として必須材料になっていると思います。

SNSを意識した場合、時事ネタは起爆力もありますし。

あとは私の行っているデジタルファブリケーションにおいては、制作技術と素材についてのリサーチも重要な方かなと思います。

どんな機材を使ったらどんな素材が扱えるか?それで何が作れそうか?そんなことをずっと考えています。

__作風が確立するまでの経緯を教えてください。

アートと呼ばれる領域に踏み込むのは、比較的遅かったと思います。作ること自体はずっと好きで、中高時代は文芸部に所属し、毎月発行する部誌に掲載するために小説や詩を書いていました。

関西学院大学に入学後は絵画部「弦月会」に入り、学生の部活動でしたが、ここで初めてキャンバス作品や立体作品の展示活動に触れました。2回生の冬に一度部活を辞め、3回生からは一人で外部の活動を始めました。この頃から関西のギャラリーなどとつながりを持ち始めましたが、当初はハンドメイド雑貨の作家として活動していました。当時はminneなどのサービスが開始して3年目ほどの時期で、レジンなどの素材が流行し、ハンドメイド界隈が盛り上がり始めていた頃でした。二十歳の頃には、阪急百貨店うめだ本店の大規模な催事などにも雑貨を出展していました。

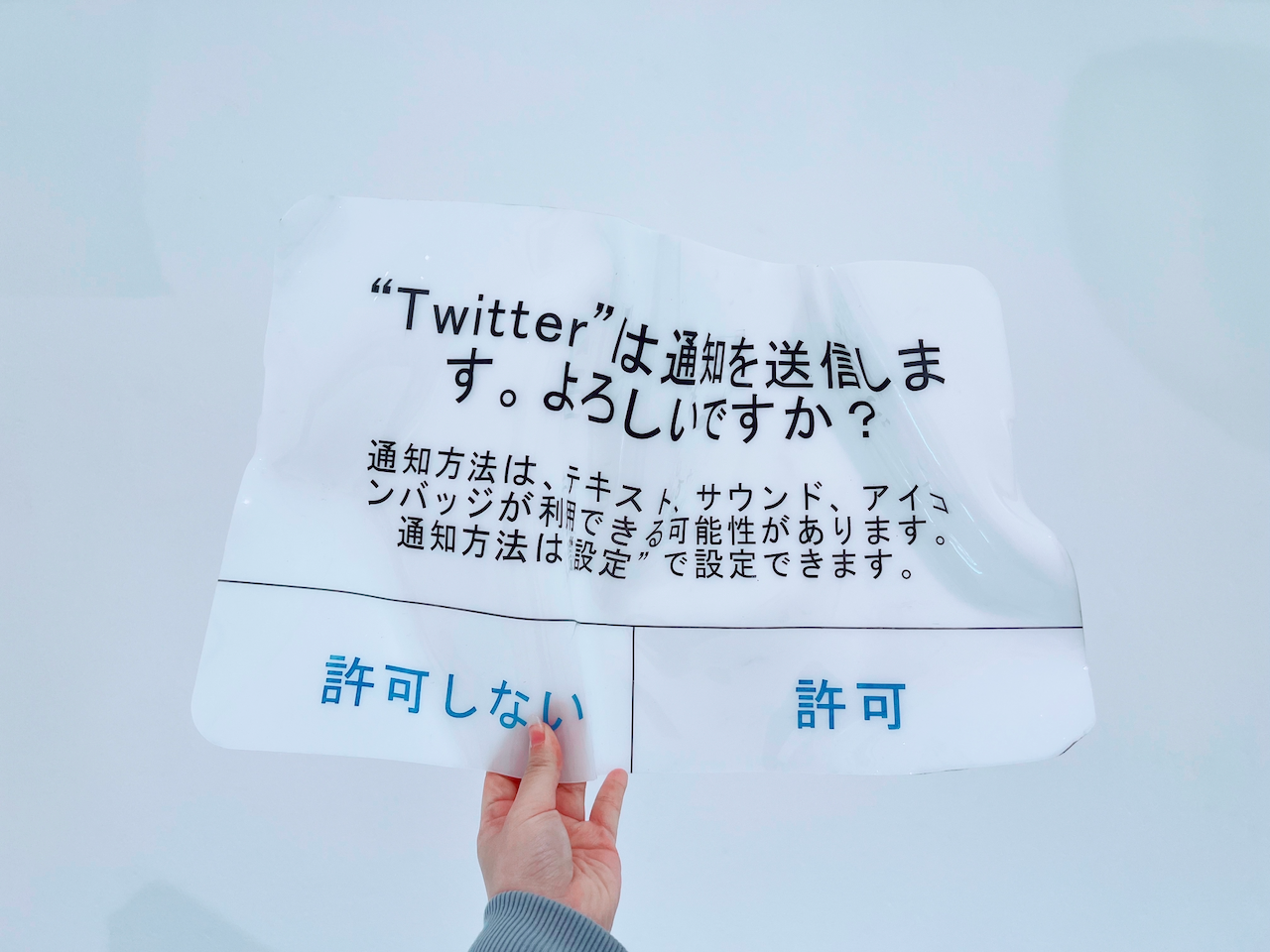

アートと呼ばれる領域での制作がメインになったのは、実は大学院以降、特にここ3~4年のことです。大学院在学中にファブ工房の体験に誘われたことがきっかけで、デジタルファブリケーション機器に触れる機会がありました。大学院の専攻や設備とはまったく関係がなかったため、ほぼ独学と言ってよいと思います。使用していくうちに、この手法と自分の作りたいものとのシナジーを感じるようになり、ファブ機器を活用しながらアクリルをメイン素材とする制作に移行しました。これと並行して、次第に活動の場もアートの領域に変化していきました。

加えて、SNSに作ったものをアップすることでいわゆる「バズる」状態を生み出すことが習慣化していきました。当初はとにかく「作りたいものを作る」が発端だったわけですが、2023年の「メタセコイア・キョウマチボリ・アートフェア2023」に出展することにしたあたりから現代アートの文脈を意識するようになりました。結果として、あのコンペをきっかけにタグボートさんをはじめとしたいろんな多くのご縁に恵まれました。明らかにあの時期から方向性が固まってきた気がします。

__アーティストステートメントについて教えてください。

インターネットミームやネット上で瞬間的に流行るトレンドなど主にインターネットやSNSを巡る事柄を制作テーマにしています。

私はWindows95がリリースされたのと同じ1995年生まれで、幼い頃からInternet Explorerを使い、ダイヤルアップ接続の音に親しみ、ポストペットが毎日の遊び相手という子供でした。「95年生まれインターネット育ち、ポストペットはだいたい友達」です。

小学生になってBBSやブログカルチャーが流行るにつれて

「インターネットにアップしたものは宇宙のどこかに半永久的に残り続ける」

「だからネットは怖い」

という大人からの牽制をよく耳にしていました。

ところが、近年の各種ネットサービス終了に際して、もう見られなくなったネット上のサイトやサービスがどれほどあったでしょうか。

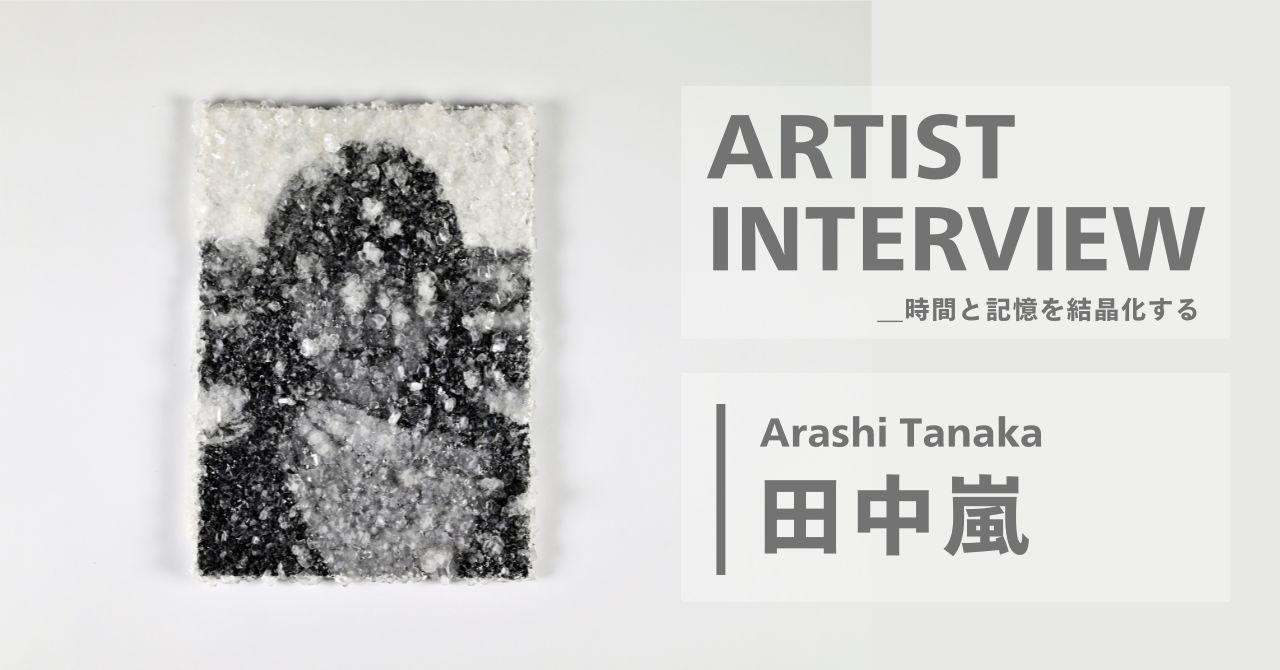

NAVERまとめ、Adobe Flash、Yahoo!ブログ、Internet Explorerのサポート終了、そして直近ではTwitterもサービス名とロゴを変更されることとなり、慣れ親しんだその名前と青い鳥に突如別れを告げることになりました。

なんて刹那的なインターネット。

1000年前の枕草子は読めても、たった15年前のブログはほんの一瞬世にはばかってそれっきり、もうおそらく永久に読めないのです。

もはやインフラと化しているTwitterもInstagramもYouTubeも、例えばですが、経営者の気まぐれでうっかりいつでも何かの拍子に永久に失われ得る、なんてことを特にユーザーは基本的に想定していません。(ツイッターユーザーにとってはこの意識は全然揺らいでると思いますが)

それゆえ、アナログに文書化されたり意識してなんらかの形で保存されたりしないデジタル・ヴァナキュラー(民俗学的な表現で、デジタル空間で自然発生し、市井の人々の生活に深く関連した、権威を持たない土着文化の意)なカルチャーは来るべきインターネット及びそのサービスの消滅と共にこの世から失われてしまう可能性が高いと言えるでしょう。

ところで、Twitter(これからはXと呼ぶべきかもしれないですが以下ではわかりやすくTwitterならびにそれに準ずる呼称で書きます)では「バズ」を想定してウケる作品作りをするカルチャーがあります。トレンド入りしている時事トピックに敏感に反応し話題にちなんだ作品を素早く仕上げてくる人、ツッコミどころのあるトンチキな発明品を作る人、任意の事柄について大喜利のようになんらかの作品を作る人。なんせタイムラインをスワイプして一瞥する瞬間にすげえとか面白いとか思わせて「いいね」や「リツイート(投稿の拡散、現在はリポストと呼び替えられています)」をしたくなるようなものを作り、それをSNS上で発表している“おもしろいTwitterの人”として“おもしろツイート”をして活動しているような層が確かに存在します。「インターネット芸人」なんて表現もありますが、それのものづくり版みたいなイメージです。私もおそらくどちらかといえばこの流れの中で作品作りをしている作り手の一人だと自認しています。

今のところ私はこれを「ネット(特にSNS)土着のフォークアートみたいなもん」だと解釈しています。“みたいなもん”というのはなぜかというと、確かにSNS上にはこの潮流があるにも関わらず、まだアートの世界から発見されていないからか、名付けがされていない創作物ないし創作行為だからです。

今のところ平たく言って「SNSでバズるものづくり」は「キッチュ」でアートたり得ないとされています。

ただ、このあながち時代性に沿ってないとも言えない「バズり」が流行る背景には昨今のコンテンツ消費の様相、また可処分所得と可処分時間の少なさが関わっていると感じています。

消費すべきコンテンツは膨大な量になりつつあり、同時に1つのコンテンツに割く時間はどんどん短くならざるを得なくなり、あと全体的に(若い層は特に)貧しくなってるのもおそらく大きく関わっていて、生活の娯楽の主流は漫然とタイムラインをスワイプし続けたりショート動画を見続けたりすることで得られる弱い刺激をファストフードの如く消費するようなカルチャーと言っても過言ではなさそうです。

こういった風潮の上でなされる作品制作に対して「アート制作はバズ目当てにされるべきものではない」「邪な動機だ」と思う人もいるかと存じます。

ただ、このような「インターネット時代のキッチュな作品制作」をする作り手人口が少なからず存在することは確かで、この「俗悪」はいずれ、今の時代の、殊にSNSを巡る代表的な作品作り=アートとして捉えざるを得ない時代が遅からず到来する予感がしています。

というわけで私はこういった考えを巡らせた結果、インターネットミームをネオン風ライトにしたり、SNS上でのヴァナキュラーな営みに参加したりして、親の顔より見たインターネットをテーマに、いつか永久に失われ得るかもしれないネットのかけらをリアル空間に持ち出してはアーカイブとして形にしています。

__作品はどのように制作していますか?技法について教えてください。

主にデジタルファブリケーションという手法を活用しています。

具体的な機材で言うとレーザーカッターやUVプリンタ、昇華転写プリンタ、あと刺繍ミシンなんかを工房で借りて、自分で操作しています。

ただ最近は以前使っていた工房がクローズしてしまったので、それをきっかけに自宅でもできる縫い物やモルタルを使った制作などにも挑戦しています。

刹那的なインターネットの記録者として

__デジタルの刹那性を表現する際、技法や素材選びで意識していることはありますか?

当初意識してなかったんですが、アクリル材という素材は比較的チープで今っぽい質感を生む効果があるんですよね。

プロダクトっぽさが無機質で淡々としてるわけですが、作風がちょっと“ちょけてる”(ふざけている)ので、逆にそれが際立った演出になってるのかなとは思っています。

あとは刹那性と直接的に関わりがある訳ではないかもしれませんが、「どうやって作ってるか透けて分からない作品作り」は結構意識しています。

__SNSでの発信や観客とのつながりは、南村さんにとって創作活動にどのような影響を与えていますか?

SNS(特にツイッターを意識することが多いですが)はリアルタイムでフィードバックが得られるので、自分の作風やコンセプトがどのように受け取られているかをダイレクトに感じることができます。

あと、今の所ネット通販での売り上げが基本の収入源なので、作ったものがバズったらそのままそれを広告として注文を取るスタイルが習慣化しています。

私はコロナ禍中に作家活動だけでなんとかやっていけるようになった人なのですが、多くの人が外での娯楽がなくなって比較的ネット中心の暮らしになった時にこのスタイルが確立されたのは無関係ではなかったように思います。

__インターネットの普遍的な保存性と脆弱性について、どのように捉えていますか?

インターネットってあらゆる情報が保存されるように見えて、実は驚くほど脆弱ですよね。

例えば、SNSの投稿は検索すれば見つかるかもしれませんが、アカウントが削除されたり、サービスが終了したりすると一瞬で消えて見えなくなってしまいます。

昔流行ったウェブサイトやブログが今では消えて見えないことも珍しいことではなく、「デジタルだから永遠に残る」というのは案外そんなことないなと思います。

特別何かしらエポックメイキングなものならまだしも、それがありふれたものであれば、そういったものこそ残そうと思われなかったりします。

ところで私は中学生くらいから古道具好きで、古いちっちゃい小瓶とか昭和初期~戦後の日用品なんかをコレクションしていた時期があるのですが、私がありふれたポップアップ表示などを作品にしているのはそういうものを愛でる気持ちに近いかもしれません。

__グループ展「Plactics」では、どのようなコンセプトで展示プランを構成されましたか?

私の作る作品とコンセプトって人によっては「こんなのアートじゃない」って怒られが発生すると思うんですよね笑

「Plastics」が内包する「偽の、上辺だけ、表面上の」という意味はこのへんを諧謔的(やや自虐的)に説明するのに割とちょうどいいなと笑

あとタイトルが「Plastics」ならシンプルにプラスチック的なもの=アクリル作品は必要だな……と思いつつ、最近はぬいぐるみ作品を作るのにハマってしまって……笑

真面目な空間をシュールにするのがとにかく使命だと思ってるくらい好きなんですけど、今回もなるべく私の作品を空間の違和感にしたいなと思っています。

シュッとした作品群の中にもちゃもちゃのヘンテコなぬいぐるみがあるとか、立派な展示台にすげーちっちゃいもんが乗ってるとか。

こういうシュールさ=ツッコミどころってSNSっぽいなと思っていて。

いわゆる「インスタ映え」というより「ツイッター映え」ってやつです、ネタっぽいやつ。

ある意味いつも通りなのですが、真面目なホワイトキューブにヘンテコなぬいぐるみを並べるのは楽しみです。

__今後の制作において挑戦したいことや意識していきたいことを教えてください。

制作インフラについても、これからもっと整備していきたいと思っています。

具体的な今後の課題の話になりますが、できれば自分で制作場所を持ちたいですね。24時間、いつでも自分でレーザーカッターや刺繍ミシンを使える場所がそろそろ必要だなと。

制作には主にレーザーカッターや刺繍ミシンなどの高価で特殊な機材を工房レンタルで使っていますが、昨年これまで使っていた良い環境の工房が閉まってしまって、正直今一番厳しい時期でコスト面でも苦戦しています。

新作をどんどん作っては出し作っては出しし続けないと具合が悪くなるタチ且つ制作は発注するよりなるべく自分で作りたいと思ってしまうタイプでもあるので、今後色々な制作バランスも加味して環境を改善していくのが直近の緊急課題だと思っています。

とはいえ、この厳しい制作インフラ下になったからこそ、機器を使わずに作ることができる作品も生まれたのでその点は発見だったかも。

|

南村杞憂 Namura Kiyu |

「Plastics」

2025年2月21日(金) ~ 3月11日(火)

営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝

※初日2月21日(金)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション:2月21日(金)18:00-20:00

入場無料・予約不要

会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F

tagboatのギャラリーにて、現代アーティスト手島領、南村杞憂、フルフォード素馨による3人展「Plastics」を開催いたします。「Plastics」では、表面的な印象や偽りの中に潜む本質を提示した3名のアーティストによる作品を展示いたします。

関連する記事

Category

Pick Up

- 大谷太郎個展インタビュー「絵画は見て楽しむもの」

- サカイケイタ アーティストインタビュー「認識のズレから生まれる彫刻」

- 竹内みか アーティストインタビュー「消費社会を歩くメロディペット」

- 田中嵐 アーティストインタビュー「時間と記憶を結晶化する」

- 薬師川千晴 アーティストインタビュー「色と痕跡で描く関係性の世界」

- ふるやみかアーティストインタビュー「個々の視点を映すヒトガタ」

- タムロアヤノアーティストインタビュー「色彩が紡ぐ記憶と空間」

- わんぱく中年とのまるアーティストインタビュー「遊び心と創造力のアートワールド」

- TAIKIアーティストインタビュー「アイデンティティを紡ぐパッチワーク」

- リッチマン・フィニアンアーティストインタビュー「孤独を彫り、記憶を描く」